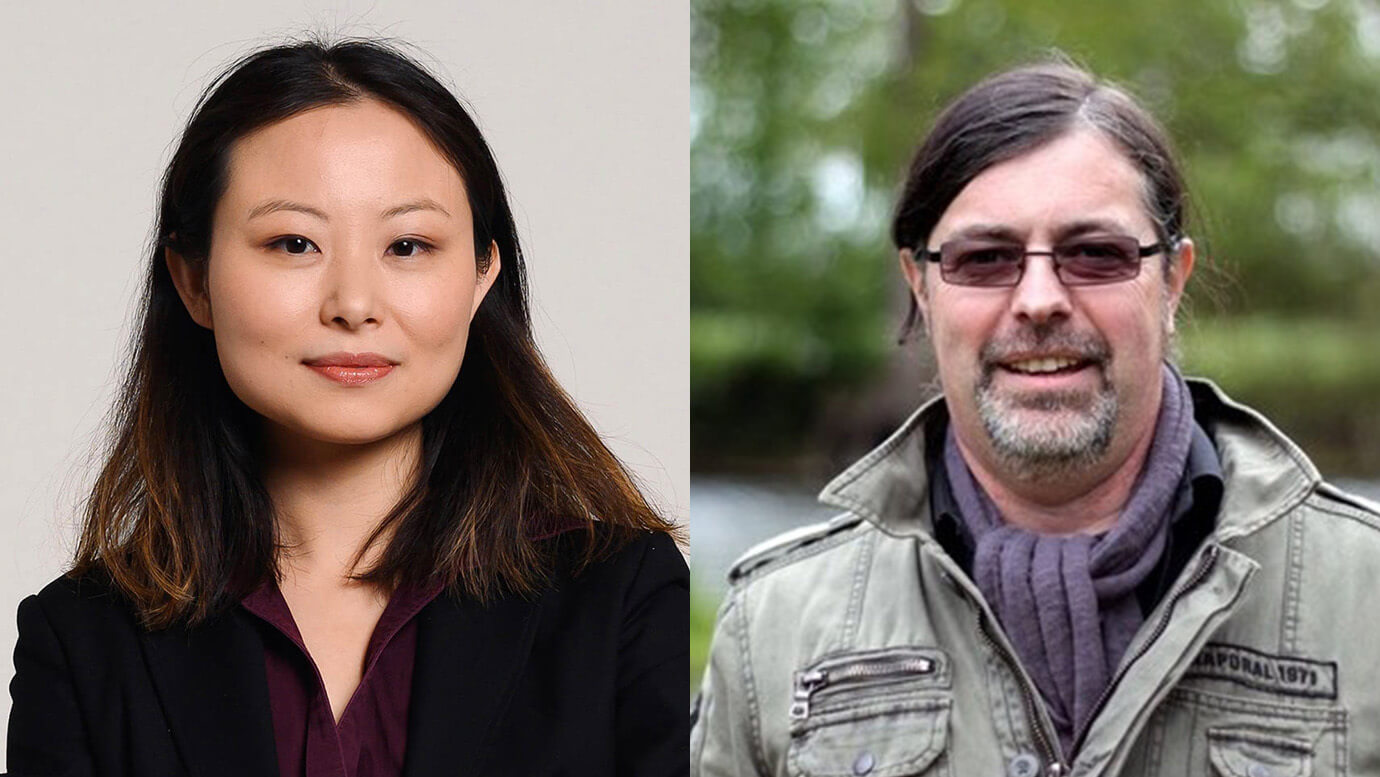

Interview croisée Jean Guo et Pascal Plantard

Réunis par l’Impact Tank, Jean Guo, co-fondatrice de Konexio et Pascal Plantard, professeur en sciences de l’éducation et de la formation à l’Université Rennes 2, et éducateur spécialisé de formation (Université de Montréal et Massachusetts Institute of Technology), se sont prêtés au jeu de l’entretien croisé en répondant aux questions de Yasser Askar, étudiant au sein du master en Management des politiques publiques de l’EDHEC et Sciences Po Lille et Fellow de l’Impact Tank.